展覧会詳細:

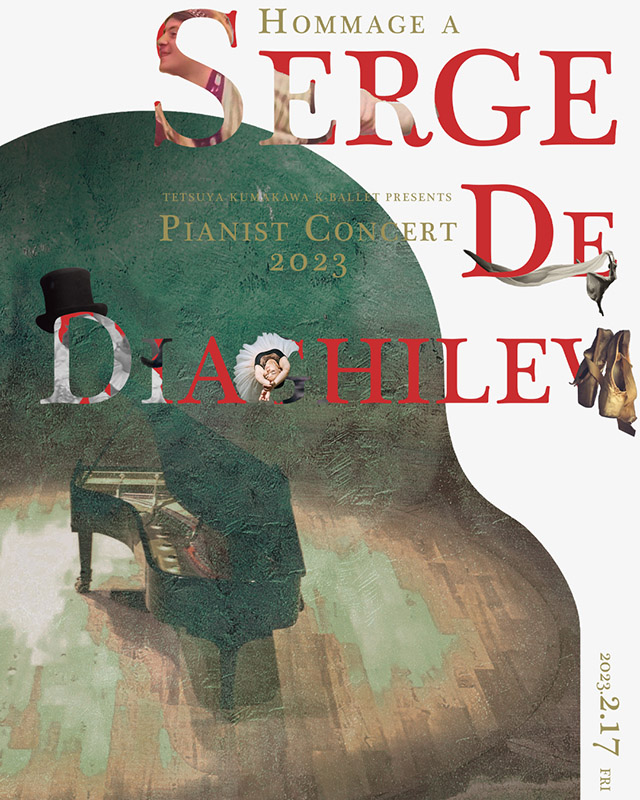

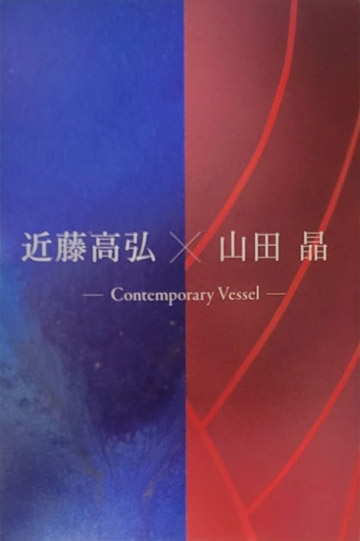

近藤高弘×山田晶-Contemporary Vessel-

9月15(木)~25日(日)

銀座WAKO 6階 セイコーハウス銀座ホール

展覧会のお知らせをいただいた時、その鮮やかな青と赤の世界にハッとしました。

ご案内状表紙

ご案内状表紙

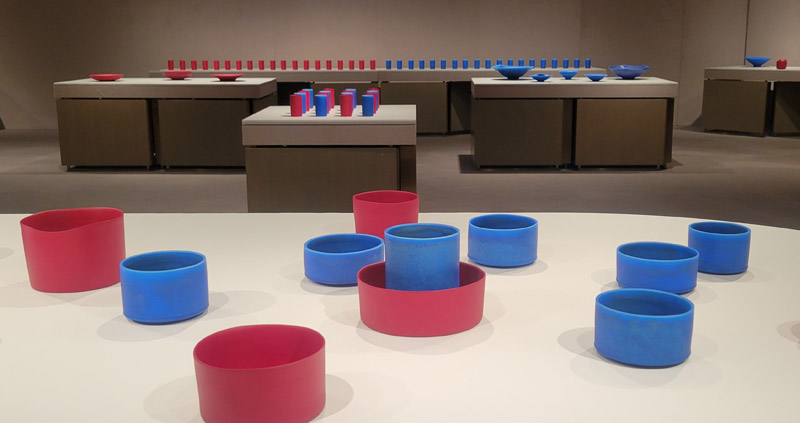

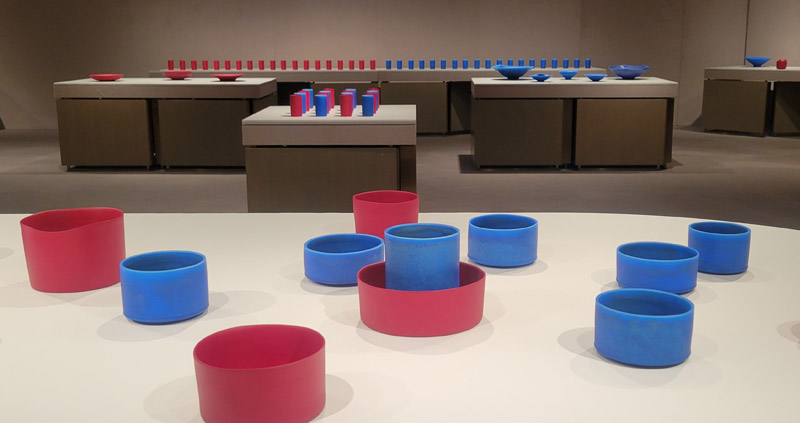

会場は全体がインスタレーション作品のようでどの角度で見ても美しく、1点ずつ見ると見ごたえのある展覧会の様相。

美しい空間

美しい空間

ブルーの器は海、私はギリシアの海をまず連想しました。特に窯変のうつわは角度でキラキラと煌めき、海だけでなく天空、など様々なブルーを想起させます。手触りはつるんではなく少しテクスチュア感があるのも感覚を刺激されます。

赤い器は少しマットな質感で、塗りの器の雰囲気も感じさせます。実際に手にもってみてはいませんが塗りのようで重量は陶器というのが面白そう。

色はもちろんの事、この質感の違いがお互いの作品を引き立てあうという本当の意味で「コラボレーション」が成立している空間構成も楽しめる展覧会。(良くあるダブルネームではなく)

実際、今回は両者の作品を一つのセットとして販売するものも多く、これは2人の作家の納得があってのこと、極めて面白いケースなのではないでしょうか。

インスタレーションのような空間

インスタレーションのような空間

一見するとブルーと赤ですが、実は背景にはエジプトのツタンカーメン王のイメージが‥というと驚かれるかもしれません。(タイトルで「?」と思われた方もおいでかと思いますが)

実は今年はエジプトでツタンカーメン王の陵墓が発見されて100周年。当時この影響は大変大きく、エジプト・ブームが起こり、多くの分野に影響がありました。

それから100年の2022年、今回の展覧会はそのブームを現代が読み直したら、という視点から見る事ができます。

でも、何故でしょうか。

まず、近藤高弘氏の青い器はラピスラズリのブルーを希求したもの。今回これだけの数展覧会として展示されるのは実は初めて。近藤氏が考え、求めたブルーが多くの試作・思索を経て安定的に生み出せるようになったからだといいます。

初公開の近藤孝弘氏による青い器シリーズなのです。

光でキラキラと移り変わる青は本当に魅力的。

角度で光が変わる器

角度で光が変わる器

そして、山田晶氏の赤、これがツタンカーメンと関係するとは到底思えないかもしれませんが、この赤を生み出しているのは金なのだそう。

実物をしっかり見ると確かに金の要素が見えてくるのを会場で実感するのも醍醐味だと思います。

つまり、ラピスラズリのブルーと金、見た目はブルーと赤ですが、それをつくる色の要素はツタンカーメンのカラー“ラピスラズリのブルー”と“ゴールド”に他ならないのです。

100周年にツタンカーメン王を象徴するカラーがこうして器としてはブルーと赤となって日本、京都で生みだされたことは何とも興味深い事ではないでしょうか。

京都は祇園祭りもそうですが、様々な国の様々な文化を独自に自分のものとして受け入れそれを“京都の文化”としてきました。日本の文化は本来そうした受容力をもっていたわけですが、それが今でも色濃く残る場所。

共に京都出身の作家がやはり脈々と続く焼き物の世界で100年後にそこから生み出した器たちの何とも壮大なロマンさえ感じます。

そしてどちらの器も単に日常に使える器、でもある一方、それを1点ずつ見ても極めて見ごたえがあり、想像力を掻き立てるもの、作品として成り立つものという難しいけれど、実は手に入れた側にとっても最もつき合いやすい存在の器となっているのも現代的と言えそう。

近藤高弘氏の作品と聞いて、銀滴彩をまず思い出す方も多いのではないでしょうか。個人的に銀滴彩の作品としてはギメ美術館で展示されていた「坐像」の神々しさは鮮烈な体験でした。現在もギメ美術館に収蔵されています。

今回同時期(9月19日まで)日本橋高島屋『白と黒―光と影』展に銀滴彩の作品が出品されていましたが、そうした作品とアプローチの違う、あらためて“うつわ”に向き合った新たな1ページ目の展覧会が今回の「Contemporary Vessel」と言えるでしょう。。

また、これはこじつけと感じられるかもしれませんが、おりしも英国では1952年以来の大セレモニーが会期中にありました。英国の旗は赤とブルーと白。

白は会場にはありませんが、あげるならば実はこれも今年初来日から100周年なのが『瀕死の白鳥』で知られるバレエ・ダンサー、アンナ・パヴロワ。パヴロワと言えば白いチュチュで踊られる白鳥を誰もが思い出す存在で、日本でも上演されています。そう考えると100年目が多い2022年なのかもしれません。

展覧会を見た後にローズベーカリー、bills、などアンナ・パヴロワにちなんで作られたメレンゲを主体としたお菓子パヴロワを食べられるところも多いので、そんな楽しみ方も良いかもしれません。

会期は25日まで、和光の6階ですのでアクセスも良いですから、是非。

※会場は写真撮影不可ですが、許可をいただいての撮影・掲載となります。