◆ 2 ◆ 民族舞踊をおいかけて…

本題に入る前に本日(6月6日)は『人とその欲望』の初演日です。

1921年、バレエ団結成2年目の事でした。この作品には日本にも深く関係のあるポール・クローデルが深く関わっています。(ポール・クローデルは早くから日本に深い関心を寄せていただけではなく、1921年から1927年まで駐日大使として日本に赴任していました。)

ロダンの恋人で、何度が映画にもなったカミーユ・クローデル、

(個人的には1988年ブリューノ・ニュイッテン監督の『カミーユ・クローデル』のイザベル・アジャーニの印象的な演技に忘れ難いものがありますが、2018年に『ロダン~カミーユと永遠のアトリエ』、監督・脚本ジャック・ドワイヨンで公開されています。私は見損なっているのですが…。)

彼が台本を書き作曲をダリウス・ミヨーが手掛けたこの作品は実はニジンスキーに踊ってもらいたいと考え、1920年にディアギレフに聞かせたものの結局上演には至らなかったのです。

ディアギレフが興味を持たなかった作品をマレが舞台化したというわけです。オードリー・パールがデザインした階段状になった舞台や顏まで覆う衣裳は今見ても斬新です。「活人画」風と言われた振付も多いバレエ・スエドワですが、舞台構造からも衣裳からも多くの人が「バレエ」と聞いて想像する動きは出来そうにないことも分かります。

再現される日が来るのでしょうか…。

ちなみに後、1924年6月にはミヨー音楽、ココ・シャネル衣裳の『青列車』をバレエ・リュスはシャンゼリゼ劇場で初演しますが、これも偶然ではないはずです。

さて、ディアギレフに関心を持たれなかった作品を見事作品として上演したロルフ・ド・マレ。

前回ご紹介したように、彼はバレエへの関心を持つより早く民族舞踊に深い関心を寄せていました。これは幼少期、父に連れられて出かけたアフリカでの体験、それ以前から地主として自分の土地で日常的に見てきた季節の祭りがベースにあるようです。

スウェーデンの民族舞踊は後にバレエ・スエドワの演目にも登場しています。『聖ヨハネの夜』(1920)、『ダンスジル』(1921)がそれに当たります。前者はスウェーデンで実際に真夏の夜に行われるお祭りを舞台とした作品でメイポールが舞台に出る民族色を前面に打ち出した作品でしたし、後者は音楽も民族音楽をアレンジしたもので衣裳も当時実際にお祭り使われてきた衣裳ほぼそのものを使いました。(この他にもスウェーデンならではの作品が登場していますが、それはまた別の機会に。)

バレエ・スエドワに先だって、バレエ・リュスでは『クアドロ・フラメンコ』というタイトルで舞台衣裳と美術はパブロ・ピカソによってデザインされたものの、振付や音楽はスペインの酒場で踊られているそのままの「フラメンコ」を1917年に上演しています。これは私たちが現在あまり疑問にも思わない“劇場でみる「フラメンコ」”の最初の例として重要なのですが、ほとんど注目されません。

マレが上演を知らなかったわけはなく、1920年、1921年の自国の民族舞踊をほぼそのまま舞台化した時に意識にあったと考えた方が自然でしょう。同時に自分が最初に関心を持った民族舞踊を欧州の人達に見せたいという気持もあったのではないでしょうか。

話がそれましたが、マレは1937年の訪問で日本の文楽、歌舞伎といった舞台芸術への関心だけではなく、民族舞踊やお座敷芸にも関心を広く持ったことが分かっています。

国際文化振興会が深く関わったこの滞在時にはアーカイヴの関係と思われますが、早稲田大学にも立ち寄っていますし、大変充実した内容の講演を行った事も分かっています。第二次世界大戦の気配がじわじわと広がる中での滞在でもありました。日本での舞台鑑賞の詳細についてはまだ調査の必要があります。

帰国後、1939年にはこの取材を大いに生かす形で日本をテーマにした展示を行い、『A.I.D.』では日本特集を組んでいます。この時には藤娘、歌舞伎の美術デザイン画、能衣装、文楽人形、日本舞踊の舞台で使用する小物といった実際に舞台に関わるものだけではなく、写真、プログラム、日本の舞踊について本も展示されました。日本の舞踊については通り一遍の紹介ではなく、ダンカン舞踊や来日したサカロフ夫妻、アンナ・パヴロワ、ミュージック・ホールの紹介、民族舞踊と広い視点でされていたこともマレならではだと言えるでしょう。

展覧会に合わせて、他の展覧会でもそうであったようにその国の音楽、日本の場合は社民線の音楽などだったようですが、が流れ、日本舞踊の会、それから「剣道」のプレゼンテーションも行われたそうです。

マレは日本だけが好きだったというわけではなく、当時のヨーロッパの芸術関係者が興味を持つ形での「オリエンタル」としての日本への関心よりは深い視点をもっていたように感じます。

ですが、マレのオリエンタル趣味はかなり高じていて、生活にも及んでいたことが分かっています。彼は当時の貴族(今でもその生活パターンを持ち続けている貴族も多くはありませんが存在します)の常として各地に拠点を作りましたが、パリで仕事をすると決めた時にまず拠点とする家を探しました。そしてサンジェルマン地区に構えた家で座るマレの姿を画家ニルス・フォン・ダルデルが描いているのですが、そこに鮮やかな龍の模様のタペストリーなど非常に「オリエンタル」な雰囲気の内装が描かれています。日本ではなく中国のイメージですが・・

ダルデルが創作したのではなく、残された室内写真を見るとかなり写実的に描いたことが分かっています。

そんなマレの驚くような生活を次回からご紹介します。

次回は6月13日配信です。

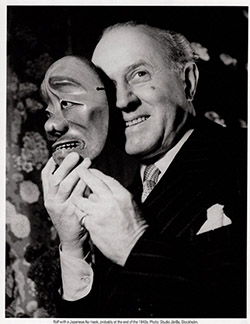

翁の面を手にもつロルフ・ド・マレ(「エリック・ナスランド著『ロルフ・ド・マレ』2009年、より」

『ダンスジル』の衣裳2点、女性用はカリーナ・アリが着用したもの、2014年のパリ・オペラ座博物館展示より

『人とその欲望』のオードリー・パールによる美術・衣裳デザイン

衣裳も面白いのでまたどこかで

「日本展」の時の会場の様子、藤娘が見えます(”les Archies internationals de la danse 1931-1952, 2006のp.60より)