◆ 2 ◆ 世界初のダンス・アーカイヴ創設

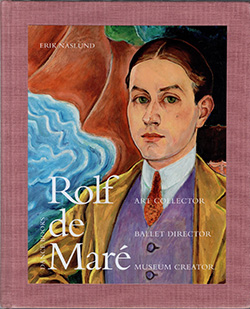

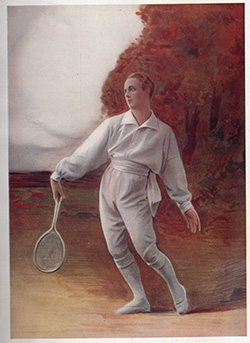

ロルフ・ド・マレは前回ご紹介したコンクールだけではなく、沢山の「世界初」を手掛けた人物でした。前回ご紹介したコンクールと並んで、現在の目からみても重要で記憶されるべき仕事に世界初のダンス・アーカイヴの創設があげられます。

何より重要なのは、「アーカイヴ」という概念を初めてダンスにもたらし、1930年代にマレがこのような組織を私費で作った事でしょう。

当初マレはバレエ・スエドワの活動拠点を置いていた都市の最高峰の劇場、パリ・オペラ座へのコレクションの寄贈も検討しました。しかし、当時パリ・オペラ座の図書館、パリ・オペラ座のコレクションの両方の機関は国家芸術局の管轄で自由な活動ができる状態ではありませんでした。(1935年に再編成されて国立図書館管轄に変わりました。)マレの考えた「ダンス・アーカイヴ」の構想からは遠い存在だったのです。

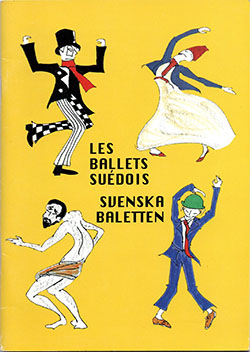

そこでマレは独自の組織をつくることにしました。A.I.D.(Archives International de la Danseの略称、意味は国際ダンス・アーカイヴ)を始めるにあたってマレは宣言を出しました。それによれば、バレエ・スエドワの活動の総合的な記録とダンサー・振付家ボルランの記念として、そして総合的なダンスの場としてこの組織を立ち上げたのです。

A.I.D.には民族誌博物館も併設されていました。この民族舞踊の資料も実は極めて重要です。例えばマレがその収集のために訪れた時に既に失われていた民族舞踊を覚えている人をその一族の中で探し出して思い出して踊ってもらったこともありました。そうした現在では完全に失われた踊りの貴重な記録の宝庫です。バレエの一部、民族舞踊は映像に収められ、現在映像はストックホルムのダンス博物館が所蔵し、予約すれば現地で見ることができます。一部は展覧会に合わせたり、テーマが設けられたりして、会場で放映もされています。

さて、A.I.D.は1931年6月19日に発表され、1933年にオープンしました。

パリの高級住宅街16区のRue Vitalに、建築家スタニスラス・ランダウのデザインでアーカイヴのために新しい建物と空間が作られたのです。本気度が分かると言えるでしょう。

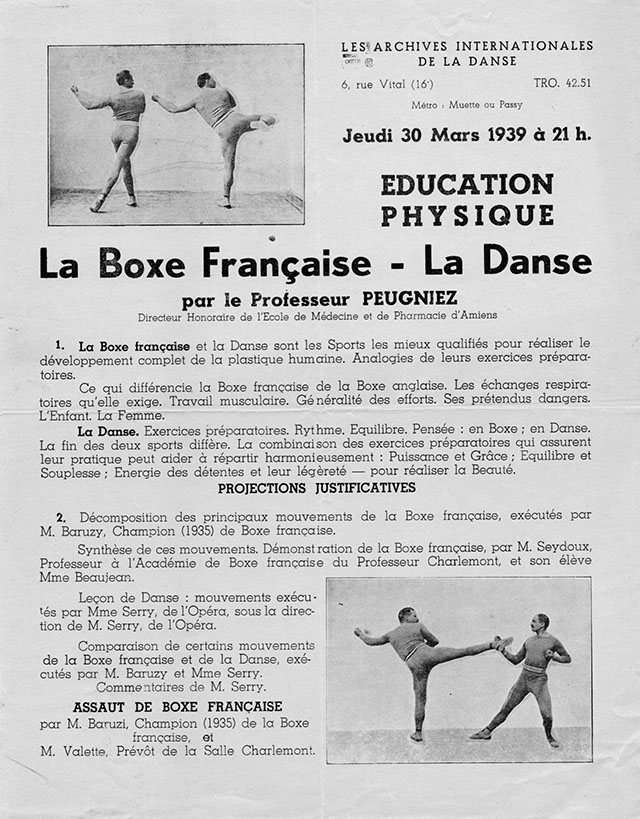

道に面した小さな扉から通路を抜けて入ると右手に中庭が広がり、そこを抜けると広い会場につきます。そこはレセプションや講演、時に展示室の一部として使われました。建物は2階建てで中には資料の閲覧室、資料保管室、バレエ・スエドワの常設展示会場、企画展示会場、そしてワークショップや100人が入れる上演可能な空間、映写機も用意されていました。実際、オープン後は頻繁に公演、講演、ワークショップが開催されました。ワークショップが開かれた形で開催されたのもここが初めてでした。

中庭には画家・彫刻家として活躍していたマレの母エレンによるレリーフも設置されました。エレンは息子マレの家庭教師と恋に落ちて、駆け落ちしたなかなか情熱的な女性でした。いわば息子を捨てる形での出奔でしたが、マレとエレンは終生あたたかな良い関係であり続けました。また、元家庭教師だったジョニーは美術史の大学教授となって良き伴侶として、またマレの良き相談相手としていい関係を保ち続けました。

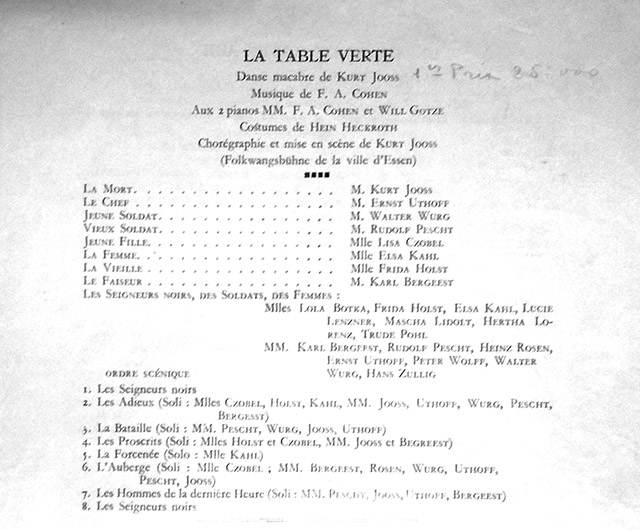

さて、このA.I.D.で行われた展覧会、講演はバレエ・スエドワやパヴロワ、フォーキン、ジョゼフィン・ベーカーといった自ら関わった存在から各国の民族舞踊、舞踊に関する書籍についてまでと極めて多彩でした。ラインナップからはダンスの全てを紹介しようとする気概が感じられます。

日本からも少なからず研究者や劇場関係者が訪れた事が分かっています。また、日本を含めた海外からの郵送での問い合わせにも丁寧に対応していたことも分かっています。こうした極めて現代的な開かれた組織が個人の資金で運営されていたというのは驚くべき事です。

また機関誌も1932年から1936年の間19冊が発行されました。その内容もたいへん幅広くマレの考えていたダンスの姿が伝わってきます。

かつてはパリ・オペラ座とストックホルムのダンス博物館を合わせてみないと全巻見られなかったこの雑誌も今は下記のサイトで全ページが公開されています。

http://mediatheque.cnd.fr/spip.php?page=archives-internationales-de-la-danse

残念ながらアーカイヴの維持は経済的な側面等から難しくなり、第二次世界大戦後1952年に半分がパリ・オペラ座図書館へ寄贈され、半分を納め公開する場としてストックホルムにダンス博物館(1953年)が開館しました。半分で博物館が作られたということからもコレクションの規模の大きさが想像できるのではないでしょうか。パリ・オペラ座にコレクションのどの部分を納めるか、どこに同展示するかといったやり取りもなかなかドラマティックで面白いのですが、長くなってしまうので別の機会にご紹介できたらと思います。

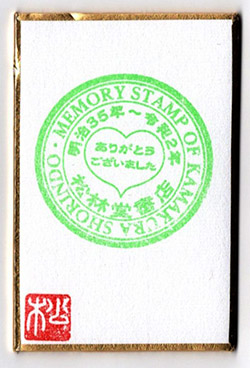

ちなみに私が初めて「A.I.D.」を知ったのはパリ・オペラ座図書館のバレエ・リュスの資料を調査し始めた1990年代終わりの頃、請求して出てくる資料の多くにスタイリッシュな「A.I.D.」というスタンプ(2種ありましたがどちらもスタイリッシュでした)が押されているのを見て何だろう?と思ったことがきっかけでした。

この「A.I.D.」の先鋭的な活動を今継承しているところはありません。ダンスのアーカイヴを考えるとき、彼らの活動から学ぶべきところもまだあるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

次回は5月30日配信。

マレが日本を訪れ「櫻を見る会」に参加したお話しなど。

※画像はすべてfrom Naoko Haga Collection