バレエと一番近いスポーツと聞いておそらく多くの人が真っ先に思いだすフィギュア・スケート。以前の姿はずいぶん違うものだったことは忘れられているかもしれません。

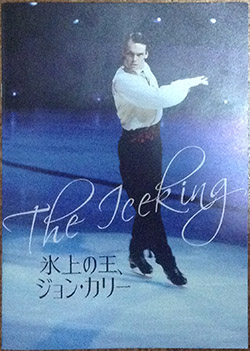

「美」、「氷上のダンス」を意識的に作り出したジョン・カリーの歩みをたどるこの映画は幕開きから『牧神の午後』!

貴重なオリジナル映像を多数挟み込んでいる点も非常にリアリティがありました。特にこれがなければ映画は作れないと監督が思っていた『ムーンスケート』(音楽:モーリス・ラヴェル)は映像にも関わらず、ぞくっとするほどの作品。

また、彼の最後の日々もヌレエフ、ジョルジュ・ドン、フレディ・マーキュリーらが倒れた1990年代のエイズクライシスをリアルに思い起させるものでした。当時取っていた雑誌『Dancing Times』のObituaryページの多さはこのままバレエ・ダンス界が死に絶えたらどうしようと本気で思うほどだったことを思い出しました。

まだLGBTという言葉はない時代、苦しみながら自分の求めるスケートを生きたジョン・カリーという人物の人生は色々考えさせられ、また心に染みました。

公開は少し先(5月31日(金)からアップリンク渋谷、アップリンク吉祥寺など)ですが、下記のような楽しそうなイヴェントがあるようです。

スケート・ファンはもちろんですが、バレエ・ファンの心にも届く映画だと思います。

***

映画『氷上の王、ジョン・カリー』ジャパンプレミア!お土産つき

町田樹×宮本賢二「未来へと受け継がれるジョン・カリーの魂」

日程:2019 年 5 月 9 日(木)

時間:18:45 開場/19:00 上映スタート

場所:新宿ピカデリー(東京都新宿区新宿3丁目15−15)

登壇:町田樹(慶應義塾大学・法政大学非常勤講師)、宮本賢二(振付師)

司会:蒲田健(MC・パーソナリティー)

料金:3,500 円 お土産付き(全席指定)

チケット発売:4 月 16 日(火)AM10:00~チケットぴあ( https://t.pia.jp/ )にて販売開始.

P コード:559815