2013、2014年に京都、北九州で開催した『バレエ・マンガ~永遠なる美しさ~』展のご縁でバレエマンガの先駆者の一人谷ゆき子さんの本に寄稿いたしました。日本におけるバレエ・マンガがバレエを広めた力と魅力はもっと評価されるべき!

是非お手に取ってみてください。

『超展開バレエマンガ 谷ゆき子の世界』

立東舎

10月25日発売、予約受付中

書店及び下記サイトでも予約受付中

2013、2014年に京都、北九州で開催した『バレエ・マンガ~永遠なる美しさ~』展のご縁でバレエマンガの先駆者の一人谷ゆき子さんの本に寄稿いたしました。日本におけるバレエ・マンガがバレエを広めた力と魅力はもっと評価されるべき!

是非お手に取ってみてください。

『超展開バレエマンガ 谷ゆき子の世界』

立東舎

10月25日発売、予約受付中

書店及び下記サイトでも予約受付中

鎌倉花火にて。

鎌倉花火は以前鳩サブレーのハトの日、ということで8月10日固定だったのですが最近は7月23日だったり20日だったり…。昨年は晴天にも関わらず海が荒れているということで中止でしたので1年ぶり。

昔に比べて規模は小さくなりましたが海岸線を彩る花火はとても綺麗。堪能しました。

軽井沢花火は幼い頃から8月20日のまま。旧軽銀座を上がってテニスコートの近く諏訪神社横の公園が会場です。幼い頃は橋から見た「ナイアガラ」がとても印象的でしたが、近年になって仕掛け花火だけという珍しい花火大会になりました。(火薬の匂いも打ち上げと違います。)

独特の趣があって毎年出掛けます。夜の楽しみの少ない地域なので、昔から来ていると思しき方々も集うのんびりした雰囲気も魅力です。今年はかなりも雨でさすがに中止だろうと家でお食事をしていたら、決行と音で知って驚きました。ネット情報にも電話でも情報が得られず、見にいかれませんでした。残念。

後で聞くと、色々“大人の事情”があっての決行だった模様。

光輝く劇場入口

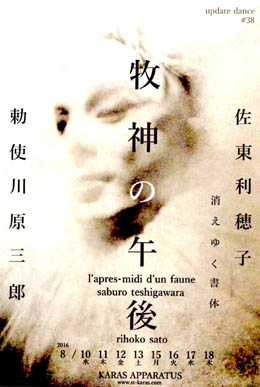

ポスター、チラシにはニジンスキーイメージが…

KARAS APPARATUSに『牧神の午後~消えゆく書体~』見に出かけました。勅使川原三郎の個人劇場、KARAS APPARATUSの4年目第1作品目との事。

音楽はオリジナルであるドビュッシーの「牧神の午後」だけではなく「雲」なども使い、勅使川原三郎のソロ、佐東利穂子のソロ、デュオという構成。オリジナルのニジンスキーの振付を彷彿とさせる所作もありつつ、完全に新しい作品が生み出されていました。

私には最後のデュオで作品の物語が浮き上がるように感じられました。

何よりすごいのは勅使川原三郎の「軌跡」が目に残る独特のダンス、でしょうか。見る度に他のダンサーではできない「軌跡」を形にする、とでも言えそうな動きは目の快楽とも言えるかもしれません。佐東利穂子のもしかしたら幻だったかもしれないニンフ(オリジナル版と違ってニンフは1人)は夢か現かという雰囲気が随所に感じられました。

日曜は休演し18日までと回を重ねてどう変化して行くのかも楽しみな作品です。

終演後、勅使川原三郎が「自分のダンス歴は40年以上あるが、まだ数えられる位のことしかやっていない、数えられなくなるくらいのことをしたい」というような事(言葉そのままではありません)を言われていたのも印象に残りました。

最初に勅使川原三郎のダンスを見たのは1990年代ですが、より精鋭化したように見えるのは気のせいではないと思います。そうした挑み続ける気概が作品・ダンスを生み出し続けているのでしょう。

公演日程:8月10~18日、14日のみ休演、13日にも16:00開演、その他20:00開演

会場:KARAS APPARATUS(荻窪駅西口)

予約メール:updatedance@st-karas.com

公演詳細

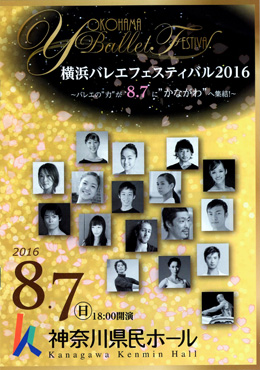

神奈川県民ホールは風景も楽しめるホール。

来年2017年6月9、10日と決定しているそう。

昔プレルジョカージュの公演で購入した『ロミオとジュリエット』

Illustration: Enki Bilal

バレエも続き猛暑も続く中、やっぱり見ようと思って行った公演です。

大変個人的な好みですが、プレルジョカージュの『ロミオとジュリエット』がバレエ・プレルジョカージュのダンサーで踊られるというのはやっぱり見ておきたいと思ったのです。

その『ロミオとジュリエット』は期待もありましたがそれを上回り、圧巻。プレルジョカージュの振付の凄みと作品の良さを改めて確認しました。1990年初演ですが、今の時代だからこそ、移民と元々住んでいた人の中のアッパークラスの少女との恋はある種のリアリティが世界的にも加わったことには微妙な気持ちがしますけれど…。以前テアトル・ド・ラ・ヴィルで全幕を見て、本当に心をわしづかかみにされたような気持ちになったのを思い出しました。全幕が再度見たくなって(持っていたのはVHSだったよう…)DVDを注文しました。時代をこえる作品になり得ると思います。

帰り道たまたま耳に入った観客がこの作品の舞台と登場人物の置かれている立場が分かっておらず戸惑われていたのが残念でした。知らない人に突然話かけるのは憚られましたが、そういう基本的な事がきちんと観客にお伝えできたらこのプログラムの意図がもっと正確に伝わるのではないかと感じました。ダンサー情報も大切ですが、私はやはり作品情報も大切にしてほしいなと今回に限らず思います。

その他の作品にも見応えのあるものが沢山ありました。新作『Measuring the Heavens』は佐藤健作による太鼓演奏で踊られたのですが、迫力もあり作品として魅力あふれるものでした。観客がわいたのは『Lilly』。 柳本雅寛、青木尚哉というコンテンポラリー・ダンスを見る人にはおなじみの二人。遠藤康行振付、出演による新作『埋火』では成熟した大人の表現を見せた新国立劇場バレエ団の米沢唯に新しい魅力を発見しました。その他にもローザンヌ国際振付コンクール1位で有名になった二人、二山治雄と菅井円加の『ラ・シルフィード』などここでしか見られない演目が続きました。菅井円加はジョン・ノイマイヤー振付『ヴァスラフ』でバレエ団での成果を披露できたのではないかなと思いました。

このガラは遠藤康行が芸術監督として、プロデューサーの「クラシックバレエからコンテンポラリーダンスまで、バラエティー豊かな演目を楽しんでいただき、自分好みのダンスを発見して」もらいたいという意図が実現された内容で、想像以上の面白さでした。

来年もまた期待したいガラでした。

秋に日比谷図書館で行われる日比谷カレッジ『バレエ史って面白い!~バレエの誕生から現在まで~』の受付が本日(8/5)からスタートいたします。

2時間でバレエ史の旅をするような講座を、と思っています。

気持のよい季節ですし、日曜の銀座歩きのおついでにでも是非お運びくださいませ。お待ちしております。

日時:10月9日(日) 14:00~16:00(13:30開場)

開場:日比谷コンベンションホール(日比谷図書館地下1階)

参加費:1000円

お申込み

下記方法のいずれかで、講座名、お名前(よみがな)、お電話番号をお知らせください。

1.電話 03-3502-3340

2.メール college@hibiyal.jp

3.来館 1階受付

夏の日本はバレエのガラ公演が目白押しです。お教室の発表会も年末と同様多いシーズンです。

行く方も踊る方もかなり過酷な環境ですが、この夏休み時期でないと日本に帰国しないダンサーも居ます。

私は見られなかったのですが、7月下旬に都内4公演が行われた「オールスター・バレエ・ガラ」女性だけ見てもアナニアシヴィリにローパトキナ、ザハロワと魅力的な顔ぶれが並びました。最高の『ロミオとジュリエット』のジュリエットはやっぱりアレッサンドラ・フェリ!のフェリの53歳での舞台復帰(しかも演目変更で日本でも『ロミオとジュリエット』となりました)も話題でした。ご覧になった方によると新たな魅力を備えて舞台に戻ってきたという印象のようで、これは見られず本当に残念でした。舞台は一期一会、チャンスと同じで逃すと後がないですね…。

もう一つの話題はパリ・オペラ座のエトワール・ガラでしょうか。Bunkamuraで3日に開幕します。充実の顔ぶれと演目です。

怪我を機に何か未来へとの考えから発足したという西島勇人さん率いる「BRIGHT STEP 2016」、新国立劇場で研修生も出演した「バレエ・アステラス2016」は7回目と根付きつつある公演もあります。

根付いたと言えば、夏の風物詩的バレエといえば清里フィールドバレエは何と今年27周年だそう。一度は行ってみたいと思っていますが、日程が合わず、来年以降に持ち越しになりそうです。多くの人に愛される避暑地のバレエというのも素敵だな、と思うのですが…。

茅の輪作りをしているところ

今年のネイル(上段左から駒形提灯、鉾の組紐、下段左から鳳凰、護符)

今日(7月31日)で1カ月に渡る祇園祭も終わります。昨年は八坂神社での「疫神社夏越祭」にも参列しました。

大茅の輪の写真がどうしても見つからないので、ふと思い出したこちらを…。

実はここで写っている茅の輪を作っている手は私でした。「乙女の祇園祭」のとてもかわいらしい女性にていねいにお願いされたのでつい☆

https://www.facebook.com/otome.gion/posts/903609236378170

ネイルが祇園祭仕様なのが少しだけ写っています。(鉾の車輪の部分)

ちなみに、今年はこんなでした。(左手は駒形提灯と鉾の組紐、右手は御神輿の上の鳳凰と神事に関わる人が付ける御榊に「蘇民将来の子孫也」という護符をつけたもの。)これ以上の方はいない!と思うネイリストさんの作品です。

今年は「疫神社夏越祭」には参列かないませんでしたが、前祭、後祭共天候もそれほど荒れず良いお祭でした。厄除もしっかりできていますように!

これで本格的に夏到来、という感じです。

https://www.instagram.com/aoikoga/

開始前の登壇者の皆さま。(開始後は面白すぎて写真を忘れました)

左から建畠哲(京都芸術センター館長)、高谷史郎(ダムタイプ)、石原友明(京都市立藝術大学 芸術資源研究センター所長)、住友文彦(キュレーター/アーツ前橋館長)、石谷治寛(京都市立芸術資源研究センター研究員)

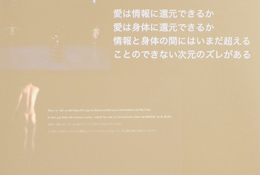

修復に当たっても念頭においたという言葉。

「愛は情報に還元できるか 愛は身体に還元できるか 情報と身体の間にはいまだ超えることのできない次元のズレがある」

もう古橋さんが亡くなって22年もたつのかと驚きました。

そして自分がそれ以上にもうダンスを見続けていることにも…。

京都芸術センターでダムタイプの『LOVERS~永遠の恋人たち~』をめぐるシンポジウムに出席しました。古橋悌二さんの死から22年、なお衰えない人気そして何より作品の強度を改めて確認した時間でした。

シンポジウムでは今回の展示の原点となった作品の修復、保存のモデルの在り方可能性について多く言及されました。また、作品とは何なのか、再現とはという根本的な問題も扱われ(それ以上にもっと面白いテーマも沢山ありましたが)まだまだ考えて行かなくてはと思いました。アクティビストとしての古橋悌二さんを継承する人もいないのは寂しい事だとも改めて思ったりいたしました。

登壇者のみならず、京都の主だった方々は勢ぞろいと言ってもいいような顔ぶれが客席にも並びました。また私だけではなく関東はもとより、金沢、九州からという遠方からの観客も多く今なお続く吸引力の強さを感じさせました。

2階の会場では再現までの経緯や資料の展示、そして再現された『LOVERS』の上演が行われていました。当日は混雑が激しかったので日を改めていきました。

作中の「DON’T CROSS THE LINE OR JUMP OVER」というメッセージは当時も心に刺さりましたが、初演当時「JUMP OVER以外ないじゃない!」と思った感覚がフラッシュバックしました。常に「JUMP OVER」でいきたいものです。

私にとってダムタイプはコンテンポラリー・ダンスって面白い!と強烈に思ったきっかけの一つでもあります。横浜ランドマーク・ホールでの『S/N』は今でも鮮烈に覚えている舞台の一つです。(『PH』も強烈でしたが、『S/N』の方が印象に残っています。)

古橋さんが亡くなられてもう22年、そして自分もそれだけの時間ダンスを見続けているという事にも改めて驚きました。あっとう言う間です。

レセプションにて。出演者一同。左端からオニール八菜、シリル・

伝説のエトワールの一人シリル・アタナソフと。

京都バレエ団の公演、今年は話題のオニール八菜さん主演、ファブリス・ブルジョア演出・振付『ドン・キホテーテ』。

おりしも後祭の日の京都ローム・シアターで行われました。

瑞々しくて華のあるオニール八菜さんとしっかり支えるカール・

TVクルーがオニール八菜さんにつきっきりでした。

京都市美の『サルバドール・ダリ』

そんな授業でA.Iさんがかわいく描いて下さった私☆

※掲載許諾いただいております。

大正大学、客員准教授として4月から行ってきた講義、春季が終了しました。

100%出席率の学生さんも多いとても熱心なクラスでした。バレエ・マンガについてなど教えていただいた事もありました。講義の内容が学生さんの記憶に残り、体験に繋がればいいなと思っています。

そして、またどこかでお目にかかれたら素敵、と思っています。