◆ 1 ◆ マレの育った家は美術館に

ここまで様々な視線から見てきたロルフ・ド・マレですが、彼の育った環境についても少しご紹介したいと思います。

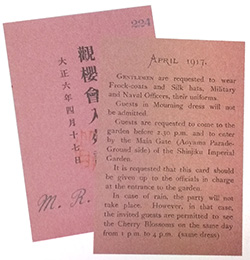

ハッリウィル家の三人姉妹の二女である母エレン、裕福な地主で貴族の父ヘンリック・ド・マレの息子として1888年に生まれました。皇帝を自宅に招いたほどの高位の貴族の長男として生まれた一人息子でした。

愛情にも環境にも恵まれて何不自由なく育ちました。しかし、母エレンはマレの家庭教師ジョニーと恋に落ちます。マレが11歳になって雇われたベルリンで美術史の博士号のために学んでいたスウェーデン人の学生、ジョアン・ルーズヴァルト(通称:ジョニー)が恋の相手でした。

対面を重んじる貴族の社会でしたし、こうしたことはそれほど珍しくなかったようで、そのうちあきらめて頭を冷やして戻って来ると皆静観していました。

たとえば少し時代はさかのぼりますが、『アンナ・カレーニナ』のアンナも人妻でありながらヴォロンスキー大佐と恋に落ちた時、少し経てば覚めるだろうと周囲は思っていた様子が描かれています。今の日本のような婚外恋愛、即アウトというような価値観ではなかったのです。

しかし、周囲の考えとは違って彼女は本気でした。

彼も別の女性との関係もあったものの、ドイツで博士号を取り、スウェーデンに戻ってからも関係が続きました。明らかに当時社会的地位は低かった彼を丸ごと愛した結果でした。また、彼も終生にわたって彼女の活動をサポートしています。

エレンは元々絵を描くのが好きだったのですが、その才能をジョニーとの結婚後開花させ、女流画家、彫刻家として活躍します。当時良家の子女が仕事をするという概念がない社会に生きていた女性としてはなかなか先進的な活動だったと言えるでしょう。

後に息子マレはA.I.D.(国際舞踊アーカイヴ)創設時に中庭に母エレンに依頼した浅浮彫を設置しています。

今の感覚からは分かりにくいかもしれませんが、父が軍人で家に居なかった時間も多く、また子供との関係が当時の貴族社会の常として近しいものでなかったこともあったでしょう、マレとジョニーの関係も終生に渡って極めて親密であり続けました。兄弟がいなかったマレのお兄さん的な存在になったとも言えます。

マレは喘息持ちでしばしば療養に出かけていたのも以前ご紹介した通りですが、その療養地もさすが貴族ならではのラインナップで、ダボス、サン・モリッツといった高級リゾート地です。これらの地で各国の裕福な人達が療養生活を送っていたわけです。(サン・モリッツはニジンスキーが人生最後の踊りを踊った事でも記憶される場所です。)

この地名をご覧になって、世界会議のいくつかを連想される方もいらっしゃるかもしれません。以前は政治家が余裕のある家庭、上流階級の出身者であるケースが多かった事が背景にあります。彼らのなじみのあるリゾート地がそのまま会議地になっているケースがあります。今では考えにくかもしれませんが、セキュリティ面を考えても順当な選択だったのです。

さて、結局母エレンはマレが16歳の時、親族総出の反対を押し切って離婚を成立させ、ジョニーとの生活を始めました。すべての特権を失い、一市民としての新しい人生のスタートでしたが、実は母がしばしば援助を行いました。(国によって状況は違いますが、ドラマ「ダウントン・アビー」でも描かれているように女相続人は自分の財産をまだ家の主人の許可なしに自由にできない時代だった背景もあります。)

母を失ったマレは沢山の使用人のいる家庭ですから、生活に困りはなりませんでしたが、父一人の家庭で育てるのは無理があるとの考えと、すでに喘息の発作を起こしていたことも鑑みて母方の祖母ウィルヘルミナに引き取られて育つことになります。

この背景が彼の美術コレクターとしての姿のベースになっています。

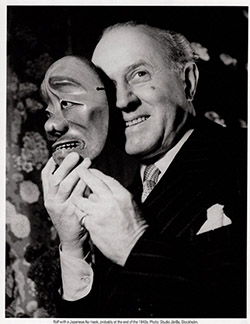

すでにここで紹介した現在ハッリウィル美術館として公開されている家にマレは引き取られ育ったのです。旅好きでエジプトで家族を招いてクリスマスを過ごすこともあった祖母ウィルヘルミナはコレクションにも熱心でした。彼女が旅先で集めた仮面や人形、布のコレクション、絵画そして陶器のコレクションが山ほど、加えて陶器に関しては趣味が高じて自分の家に陶器の絵付けの部屋を作り、職人さんを呼んでそこで作業させたほどでした。

マレがここで始めた最初のコレクションは絵葉書だったようです。

私は遅まきながら2009年に初めてダンス博物館を訪れた時、初めて彼の育った家が美術館になっていることを知りました。当時の館長だったエリック・ナスランドに会い、バレエ・スエドワの事、バレエ・リュスの事など色々話していると、近くにマレの育った家があるのは知っている?という話になりました。

私は知らなかったので、驚き、是非場所を教えてほしい、行きたいといいました。秘書の男性が近いからと案内してくれました。その秘書の説明を受けながらマレの過ごした空間を楽しみました。彼が物語の主人公のようにシーツをつなげたロープで脱出した2階の自室も健在でした。

今回COVID19でも感じる事ですが、もちろん映像や書籍、話で伝わることもありますが、その場に行くことでしか感じることのできない感覚、想像力が目を覚ます感じ、あるいはこれまで知った知識の点が線になる感じというのはあるように思います。

研究を始めた時には「大地主」でバレエ・スエドワを主宰した存在としか分からなかったマレが血肉をもって私の中で動き始めたのはあの空間に行ったことはとても大きかったのです。

そんな場所で育った彼が、パリで活躍し、アフリカを愛し、そしてストックホルムにダンス博物館を作った。何とも壮大でまるで小説の主人公のような人生。

その彼の活躍を追う事は私の人生に確かに歓びと楽しさを与えてくれています。彼は考えもしなかったでしょうけれど。

次回はいよいよ最終回。

7月17日祇園祭の日の更新です。

芳賀直子オンライントーク「バレエ・スエドワトーク」のお知らせ。>